生化所、有機所、北京大學于1963年8月再次協作,推進人工合成胰島素工作。

協作組由王應睞任組長、汪猷任副組長。有機所和北京大學共同合成21個氨基酸的A肽鏈,生化所合成30個氨基酸的B肽鏈并承擔最后A、B肽鏈組合折疊獲得活性胰島素工作。

北大工作小組赴有機所,與有機所工作小組在汪猷領導下共同開展A肽鏈合成工作。

生化所于1964年8月成功合成了30個氨基酸的牛胰島素B肽鏈,其后與天然胰島素的A肽鏈重組折疊獲得了活性胰島素。

1965年冬,生化所發表研究論文《胰島素B鏈的合成及其與天然A鏈重組合成結晶胰島素》。

有機所與北京大學于1965年5月成功合成了21個氨基酸的牛胰島素A肽鏈,由生化所將其與天然B肽鏈重組折疊獲得活性胰島素。

1965年冬,有機所和北大合作發表研究論文《胰島素A鏈的合成及其與天然B鏈重組合成結晶胰島素》。

1965年6月以后進行反復的人工合成牛胰島素A、B肽鏈的組合與折疊,直至達到具有完整的生物活性。

第一次證實了二硫鍵形成具有高選擇性、且肽鏈趨向于折疊成與天然胰島素相同的特殊構型,亦是第一次以實驗結果證明了蛋白質高級結構取決于一級結構。

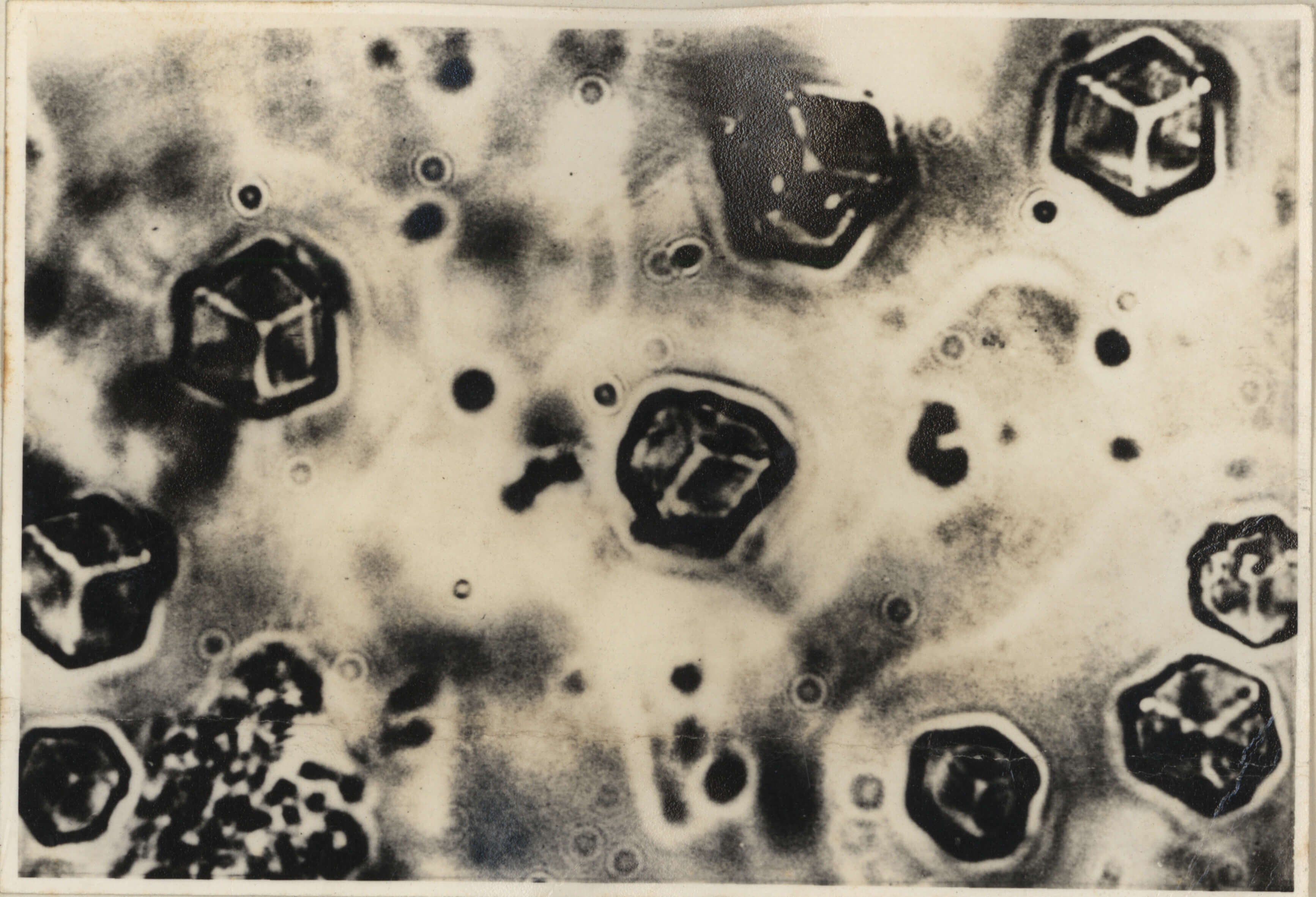

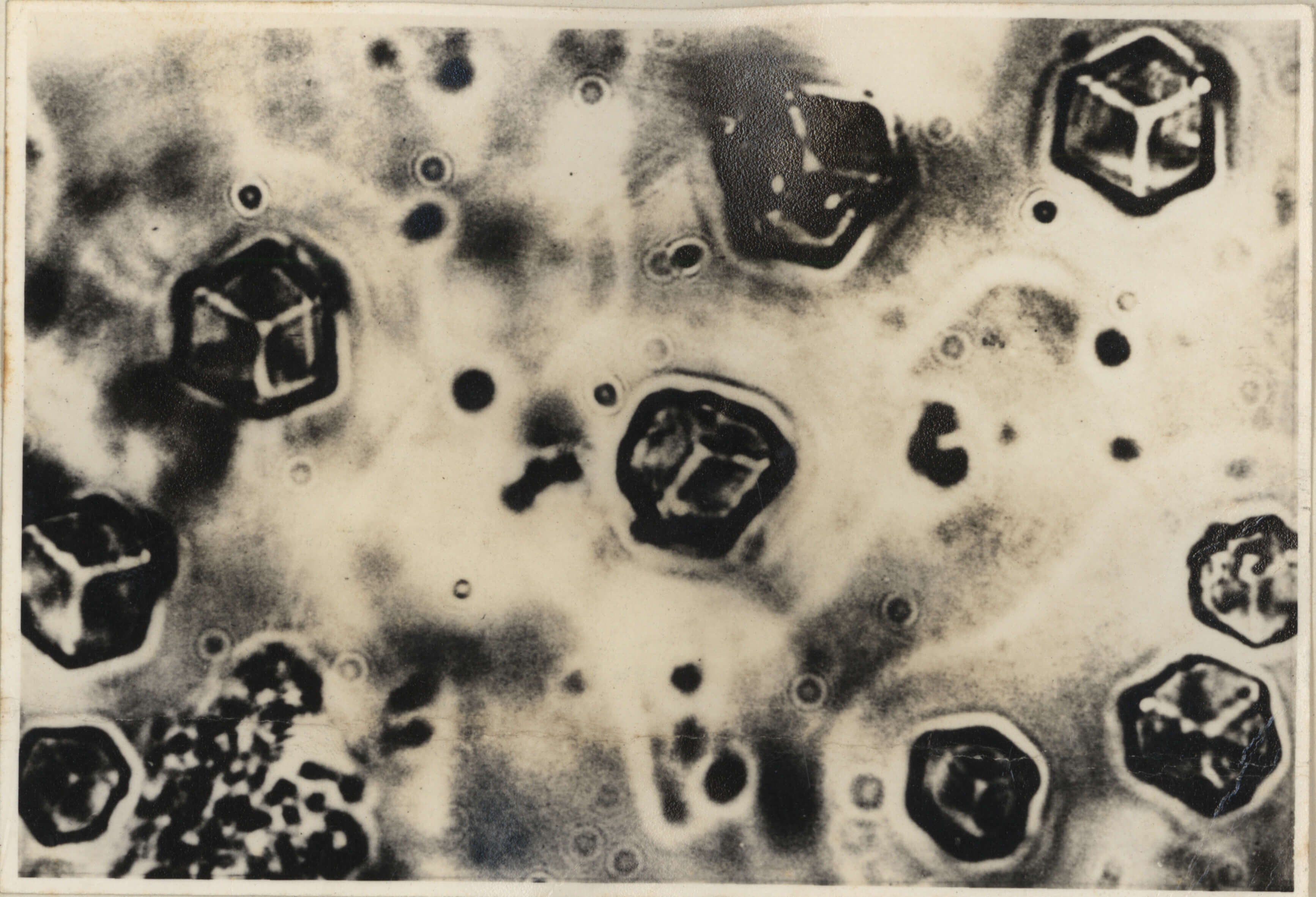

1965年9月17日,觀察到人工全合成牛胰島素的結晶。

表明世界上第一次人工全合成了與天然胰島素分子相同化學結構并具有完整生物活性的蛋白質。

國家科學技術委員會組織了兩次人工全合成結晶牛胰島素鑒定會。

1965年10月14日至11月18日和1966年4月15日至21日,兩次鑒定會得出一致結論,“終于在1965年9月首次人工全合成了結晶牛胰島素”。